悪天候なのに自分の地域だけ警報が出ない!?警報は誰が出しているの?

悪天候時に気になるのは警報が出ているかどうかですよね。

でも、なぜか自分の住んでいる地域だけ注意報で、まわりの地域は警報が出ているなんてことありませんか?

いったい誰が警報の判断しているんだ!って気になりますよね。

答えはズバリ!

気象庁が判断して出しています。

悪天候時の警報や注意報は、気象庁が地域で観測される気象要素を判断して発表しています。

では、具体的にどういうことか説明してきますね。

警報・注意報の発表と基準について

警報や注意報は、地域で観測される気象要素(雨量、風速、波の高さなど)が一定の基準に達すると予想された場合に発表されます。具体的な基準は、地域や気象の種類によって異なります。

警報・注意報の発表の判断について

気象庁では、専門の予報官が観測データや数値予報モデルを解析し、総合的に判断して警報や注意報を発表します。

- 観測データ: 実際に観測されている気象データ(雨量、風速、気温など)

- 数値予報モデル: 過去の気象データと物理法則に基づいて、未来の気象を予測するコンピュータプログラム

これらの情報を組み合わせることで、短時間に大きな被害をもたらす可能性がある重大な災害を予測し、事前に人々に避難や警戒を呼びかけています。

警報・注意報は地域ごとに基準があります

警報・注意報の基準は、地域の地形や気候、過去の災害被害などを考慮して設定されています。そのため、同じ種類の警報でも、地域によって基準が異なる場合があります。

例:

- 山間部: 比較的少ない雨量でも土砂災害が発生しやすい地域では、平地よりも低い雨量で「大雨警報」が発表されることがあります。

周辺の市町村で警報が出ているのに、真ん中の市だけが注意報になっていることがあるのは、主に以下の理由が考えられます。

1. 気象要素の地域差

- 局地的な悪天候: 雨雲や台風などの悪天候は、場所によって強さが異なります。同じ地域でも、山間部と平地では風速や雨量が大きく異なる場合があります。

- 微細な予報精度: 気象庁の予報は、常に高い精度で作成されていますが、局地的な現象を完全に予測することは困難です。そのため、隣接した地域でも、異なる警戒レベルの発表となることがあります。

2. 過去の災害被害の差

- 災害リスクの地域差: 地形や地質、過去の災害被害などの要因により、地域によって災害リスクが異なります。例えば、山間部では土砂災害のリスクが高いため、平地よりも低い雨量で「大雨警報」が発表されることがあります。

3. 警戒レベルの判断

- 総合的な判断: 気象庁は、観測データや数値予報モデルだけでなく、過去の災害被害や地域の特徴なども考慮して、総合的に判断を下します。そのため、同じ基準でも、地域の状況によって異なる警戒レベルの発表となることがあります。

警報・注意報の基準や地域差について

同じ種類の警報でも、地域によって基準が異なる場合があります。

- 山間部: 比較的少ない雨量でも土砂災害が発生しやすい地域では、平地よりも低い雨量で「大雨警報」が発表されることがあります。

- 都市部: 排水路が発達している地域では、平地よりも高い雨量で「大雨警報」が発表されることがあります。

詳しい地域の基準については気象庁が発表している「警報・注意報発表基準一覧表」を確認してください。

気象庁警報・注意報発表基準一覧表URL:https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index.html

大雨・洪水警報や注意報について

大雨や洪水に関する警報・注意報は、地域で観測される気象要素(雨量、水位など)が一定の基準に達すると予想された場合に発表されます。具体的な基準は、地域や気象の種類によって異なります。

主に以下の指標が用いられます。

- 表面雨量指数: 一定時間内に降る雨量を基に、土砂災害のリスクを判断します。

- 流域雨量指数: 流域全体で降る雨量を基に、浸水や洪水の危険性を判断します。

- 土壌雨量指数:土壌中にどれだけ溜まっているか雨量を基に、土砂災害のリスクを判断します。

これらの指標に加え、過去の災害被害や地形なども考慮して、総合的に判断されます。

大雨による災害リスクを判断する3つの指数

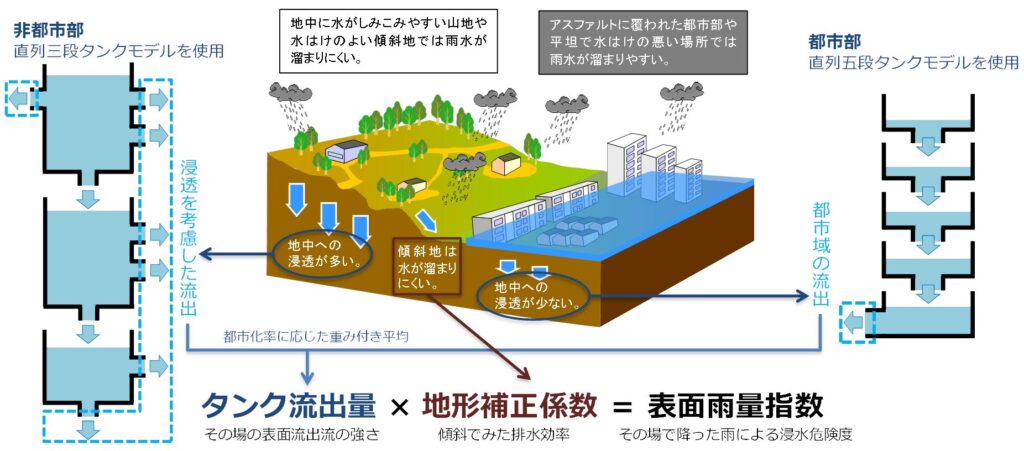

1. 表面雨量指数

- 定義: 一定時間内に降った雨量が地表にどれだけ溜まっているかを数値化した指標です。

- 目的: 短時間強雨による浸水被害のリスクを把握します。

- 表現方法: 0~100の数字で表され、値が大きいほど浸水被害のリスクが高くなります。

- 活用: 気象庁は大雨警報(浸水害)の基準として用いています。

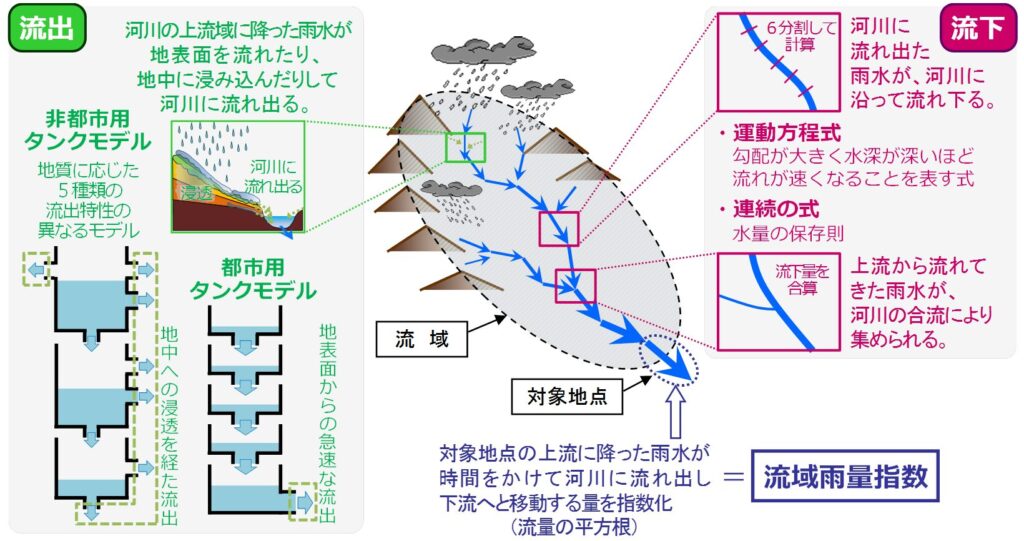

2. 流域雨量指数

- 定義: 河川の上流域で降った雨がどれだけ下流の対象地点の洪水害リスクを高まるかを把握するための指標です。

- 目的: 河川における洪水・氾濫のリスクを把握します。

- 表現方法: 0~100の数字で表され、値が大きいほど洪水・氾濫のリスクが高くなります。

- 活用: 気象庁は大雨警報(洪水害)の基準として用いています。

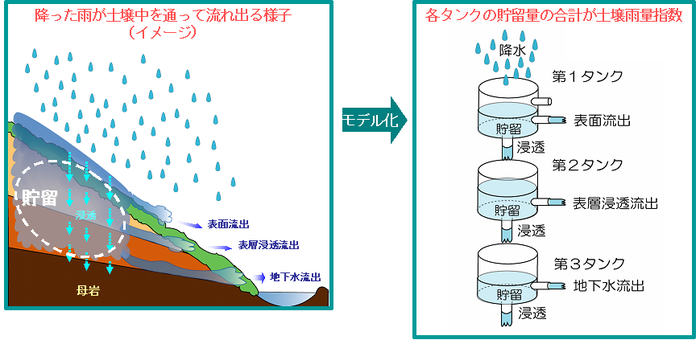

3. 土壌雨量指数

- 定義: 降った雨が土壌中にどれだけ溜まっているかを数値化した指標です。

- 目的: 土砂災害のリスクを把握します。

- 表現方法: 0~100の数字で表され、値が大きいほど土砂災害のリスクが高くなります。

- 活用: 気象庁は土砂災害警戒情報の発令基準として用いています。

これらの指数は、それぞれ異なる側面から大雨による災害リスクを評価します。

気象庁では、これらを総合的に判断して、大雨警報や注意報、土砂災害警戒情報などを発表しています。

悪天候でも色んなグッズで雰囲気を変えよう

悪天候時は雰囲気も暗くなり気分も沈んでしまいますよね。

そんな時は悪天候を楽しめるグッズがあると少しでも雰囲気が明るくなるので、悪天候の不安が少しでも緩和されると幸いです。

天候で変化するストームグラスの紹介と口コミ

全体的な評価

ストームグラスは、プレゼントとしても自分用としても人気が高く、見た目の可愛さと天候の変化による結晶の変化を楽しめる点が好評です。

良かった点

- デザインの可愛さ: 雲、月、竜巻など、様々な形状があり、インテリアとしても映える。

- 結晶の変化を楽しめる: 天候によって結晶が変化する様子を観察するのが楽しい。

- プレゼントに最適: 友人、家族、同僚など、幅広い層へのプレゼントに喜ばれている。

- 迅速な対応: 注文から到着までのスピードが早く、プレゼントに間に合ったという声が多い。

- 丁寧な梱包: 商品が破損しないよう、丁寧な梱包がされている。

- 癒やされる: ストームグラスを眺めることで心が安らぐという声も。

気になった点

- 結晶が出にくい場合がある: 室温や湿度、置き場所など、環境によって結晶が出にくい場合がある。

- サイズ感: 思っていたよりも小さいという声も。

- 台座の穴が小さい: 木製の台座の穴が小さく、本体が刺さりづらいというケースも。

ZIP!キテルネで紹介された逆さ傘の紹介と口コミ

総合評価

逆さ傘は、車への乗り降りの際に傘や車内が濡れるのを防ぐという点で高い評価を得ています。特に小さなお子様がいる家庭や車に乗る機会が多い人から支持されています。

メリット

- 車内が濡れない: 傘を閉じると水が内側になるので、車内が濡れる心配がない。

- 小さなお子様がいる家庭に便利: 子供を抱っこしながらでも、車に乗り降りしやすい。

- 雨の日でも快適: 傘をさしたまま車に乗り降りできるため、雨に濡れるストレスが少ない。

- デザインも豊富: 様々なカラーやデザインがあり、おしゃれな傘を選べる。

デメリット

- サイズが大きい: 収納時に通常の傘よりも場所をとる。

- 重たい: 構造上、通常の傘よりも重たい。

- 畳みにくい: 畳む際に力が必要だったり、コツが必要だったりする。

- 開く際に勢いが強い: 開く際に水しぶきが飛ぶことがある。

- 価格が高い: 一般的な傘よりも価格が高い。

悪天候なのに自分の地域だけ警報が出ない!?警報は誰が出しているの?のまとめ

悪天候時の警報や注意報は気象庁が各地位の基準をもとに発表されています。

お住いの地域だけが注意報でまわりの地域は警報が出ているという事がおきるのは、各地域の「警報・注意報発表基準」が違っていたからなんですね。

ただし、お住いの地域が注意報だからと言って安心はしないでください。

常に最新の気象情報に注意し、お住まいの地域の避難情報を事前に確認しておくことが重要です。

情報収集の方法

- 気象庁のウェブサイト: https://www.jma.go.jp/bosai/warning/

- 市町村の防災情報: 市町村のウェブサイトや防災アプリなどで、地域の基準や避難情報を確認できます。

- テレビ、ラジオ: 気象情報が定期的に放送されています。

常に最新の気象情報に注意し、安全な行動をとってください。